A: Gestern Morgen wollte ich im Pölter schnell hoch in den Speicher flitzen, um einen meiner Lieblings-Schlüppis von der Wäscheleine zu holen. Beinah wäre ich – noch schlafduselig – über einen Teller mit Zwetschgendatschi gestolpert, der auf unserer Fußmatte stand. Auf dem Porzellan klebte ein handgezeichneter Zettel mit Brezn, Bierkrug, Haxn und den besten Wünschen zum ersten Wiesn-Wochenende. Diesen köstlichen Datschi bekommen wir jetzt bestimmt schon in der sechsten aufeinanderfolgenden Woche. Unsere Backfee aus dem Parterre sagt, dass sie immer wieder einen Rest Milch (die sie für nichts anderes benötigt) und Hefe von der letzten Backzeremonie übrig hat oder dass sie im Geschäft an den reifen bläulich-lilafarbene Zwetschgen einfach nicht vorbeigehen konnte. Und überhaupt: Es macht ihr schlicht Freude, für uns und die Nachbarn direkt gegenüber im Parterre zu backen. Meistens kann ich am Montag noch ein Stück von diesem herrlich saftigen Blechkuchen mit ins Büro nehmen. Ist das nicht großartig?

M: So eine Nachbarin habe ich auch, wenn auch nicht im Parterre, sondern im Stockwerk über mir. Sie ist mittlerweile 84, was sie aber nicht davon abhält, wöchentlich mindestens zweimal Kuchen zu backen. Am Sonntag bekomme ich immer ein sehr großzügig bemessenes Stück geliefert, das gut und gerne für zwei reicht. Besonders liebe ich ihren Apfelkuchen mit Streuseln, den gibt es alle 2 – 3 Wochen.

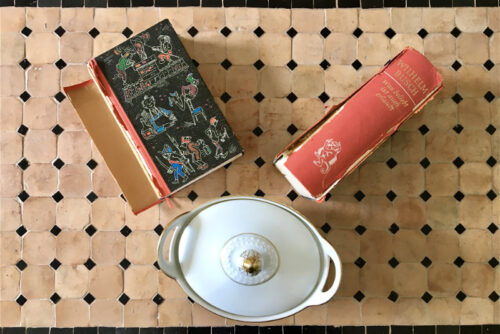

Noch großzügiger von ihr versorgt werde ich in der Vorweihnachtszeit: Um den 1. Advent herum hat sie all ihre Plätzchen schon fertig, mindestens 12 Sorten, meistens mehr, darunter auch selbstgemachtes Konfekt aus Nougat, Marzipan und anderen Herrlichkeiten, bei dem ich mich nicht beherrschen kann. Im Gegenzug trage ich – allerdings erst etwa eine Woche vor Heiligabend – auch eine Dose mit meinen Plätzchen nach oben.

Auch sonst sind wir in regem Austausch: Wenn ich verreise, nimmt sie meine Zeitung an sich, bunkert meine Post und gießt meine Blumen; ich mache im Gegenzug das Gleiche bei ihr, wenn sie mal für ein paar Tage aushäusig ist.

A: Nette Nachbarn kenne ich auch aus meiner Kindheit. In dem Wendehammer, in dem ich aufwuchs, kannte jeder jeden, mehr noch, die 18 Kinder unterschiedlichen Alters verbrachten unendlich viel Zeit miteinander beim Völkerball, Rollschuhhockey oder Gummitwist auf der Straße; manche sind bis heute dickste Freunde, auch wenn viele längst weggezogen sind. Unsere Eltern organisierten Straßenfeste, die sie dann selbst laut grölend und strunzendicke als Letzte verließen, sie hockten mit den Nachbarn in den verrauchten und fensterlosen Partykellern ihrer Häuser und halfen sich bei Haus- & Autoreparaturen aus. Die Werkstattgrube in der Garage meines Vaters war für die Männer aus der Gasse der gut getarnte In-Treff. Hier wurden regelmäßig Autos von unten inspiziert, es wurde geschraubt, gefachsimpelt, gestritten und der übliche Rost am Chassis mit Funken sprühenden Schweißgeräten ausgebessert. Dabei gabs natürlich ne Pulle Bier und nen Kurzen hinterher. Die Männer hatten hier ihre Ruhe. Ganz selten – wenn am nächsten Tag ein Kirchenbesuch oder irgendwas Offizielles anstand – riefen Nachbarsfrauen bei meiner Mutter an und baten sie, den Mann doch bitte endlich nach Hause zu schicken. Die mahnende Erinnerung meiner Mutter hielt die Männer aber keineswegs davon ab, bis tief in die Nacht in unserer Garage zu hocken.

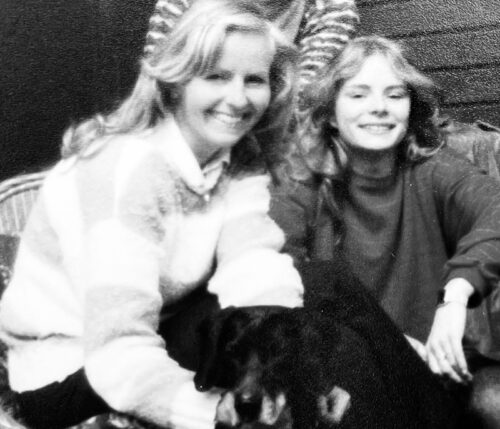

M: In meiner Kindheit lief das etwas anders ab. Größere Gruppen von Kindern, die viel miteinander gespielt haben, und Eltern, die etwas miteinander organisiert oder unternommen haben, gab’s da meiner Erinnerung nach kaum. In der Rückschau glaube ich heute, dass es damals schon (oder immer noch?) eine Art Klassismus gab: Die meisten der knapp 3000 Einwohner waren entweder Kleinbauern oder sie arbeiteten in einer der ortsansässigen Fabriken; mit denen hatten wir – Eltern ebenso wie Kinder – sehr wenig zu tun, irgendwie hielten wir zu denen, ob bewusst oder unbewusst, Abstand. Unsere Freunde waren die Kinder des Arztes, der Lehrerin, des Notars, des Apothekers…. Mit denen haben wir gespielt, die wurden von uns zum Geburtstag eingeladen und umgekehrt. Meine beste Freundin war zum Beispiel die Tochter des Brauereibesitzers, der Familie der zweitbesten gehörte ein Geschäft für Raumausstattung.

Als Kind ist es mir gar nicht aufgefallen, dass es da eine unsichtbare Linie gab, es war einfach so. Die Kinder des Bauern zum Beispiel, bei dem wir täglich unsere Milch holten, waren im gleichen Alter wie wir, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals mit denen mehr als notwendig geredet oder gar gespielt hätten. Natürlich wurden wir angehalten, freundlich und höflich zu sein, aber mehr auch nicht. Es gab also „solche“ und „solche“ Nachbarn. Und ich frage mich heute, ob das bei meinen Kindern nicht ähnlich war: Dass ich, ohne groß darüber nachzudenken, manche ihrer Freundschaften gefördert habe und manche eben nicht.

A: Die Sackgasse, in der ich die ersten 18 Jahre meines Lebens verbracht habe, war ein Akademiker-Universum, dominiert von einer Überzahl an Lehrerinnen und Lehrern. In jedem Haushalt gab es mindestens einen oder eine und diese Dichte erklärt sich aus der schlichten Tatsache, dass in den mittleren 60er Jahren (nicht nur in meiner Heimatstadt) akuter Lehrernotstand herrschte und die Grundstücke am Stadtrand unserer westfälischen Kleinstadt ausschließlich an solche veräußert wurden. Und gleich nebenan gab es die Blocks: 3-stöckige Mietshäuser, in denen die damals so genannten „Arbeiterfamilien“ lebten: Handwerker, Putzfrauen, Verkäuferinnen, Polizisten. Und da lebten auch die Türken, die Griechen und die Russen. Im „Kleinen Busch“, gleich neben der Schule meines Vaters, lieferten wir uns alle paar Wochen ein Scharmützel mit den „Blockskindern“, wie wir sie nannten. Leider weiß ich bis heute nicht, welchen Namen sie uns Pauker-Kindern gegeben haben. In den Blocks hatten wir ansonsten nichts verloren, das war ein ungeschriebenes Gesetz unserer Eltern. Mein Vater war schon ab und zu mal drüben, weil er Schüler*innen in seinen Klassen hatte und mit den Eltern das Gespräch suchte. Aber als ich in der Pubertät dann plötzlich mit einigen „Blocksjungs“ abhing, war bei uns zu Hause der Teufel los.

M: Türken, Griechen oder gar Russen hatten wir gar nicht in unserer oberfränkischen Kleinststadt, Arbeiterfamilien natürlich schon, die wurden damals herablassend „einfache Leute“ genannt.

Soweit ich mich erinnere, hatte ich als Kind nur eine einzige Freundin, deren Eltern keine Akademiker oder Geschäftsleute waren. Sie wohnten ganz in unserer Nähe, der Vater war Kraftfahrer, die Mutter arbeitete, wie viele Frauen im Ort, in der sogenannten „Suppenbude“, einer Fabrik für Fertigsuppen, Gewürze etc. Eine Weile habe ich diese Freundin sehr gerne nach der Schule besucht, weil sie bis abends um 6 sturmfrei hatte, wir also tun und lassen konnten, was wir wollten. Ich behauptete daheim, wir würden zusammen Hausaufgaben machen, in Wahrheit aber hingen wir, zumindest im Winter, stundenlang vor der Glotze, denn diese Nachbarn hatten, im Gegensatz zu uns, einen Fernseher! Das war damals noch etwas sehr Neues und Besonderes – und natürlich Faszinierendes!

Einmal war ich auch bei ihr zum Geburtstag eingeladen. Ich fand es toll, vor allem, weil es Limonade gab – auch so etwas, was es bei uns daheim nie gab, höchstens mal im Urlaub. Der Kuchen war ein sogenannter „Kalter Igel“, den hatte ich vorher noch nie gegessen, sowas wäre bei meiner Mutter niemals auf den Tisch gekommen. Kennst du noch dieses in einer Kastenform geschichtete Teil aus Butterkeksen und einer Kakao-Kokosfett-Creme? Mir schmeckte der sehr gut, ein bisschen zu gut sogar, denn ich musste mich in der Nacht fürchterlich übergeben…

A: Diese Zucker-Fett-Bombe hieß bei uns „Kalte Hundeschnauze“ und ich fand sie großartig und eklig zugleich, weil ich mich – wie du – auf einem Kindergeburtstag daran überfressen habe. Bei uns zu Hause gab es entweder einen Apfelkuchen (mit Äpfeln aus dem Garten) oder einen Russischen Zupfkuchen. Wir spielten Topfschlagen, Verstecken, Räuber- & Gendarm oder wir dachten uns eine Schnitzeljagd aus. Zu Weihnachten, Ostern und St. Martin wurde in der Nachbarschaft gebastelt, als gäbe es kein Morgen mehr. Vor allem die regelmäßigen Kirchgänger-Familien klebten ihre Fenster mit Pergamentpapiersternen, Engeln und Osterhasen zu. Dazu wurde musiziert. Beim Schuldirektor links neben uns hatte ich jahrelang Flötenunterricht und quälte mich Jahr um Jahr mit den gleichen langweiligen Jahreszyklus-Stücken. Irgendwann stiegen zwei der Nachbarskinder dann auf die Geige um und übten – völlig immun gegen ihr schiefes Gefidel – ausgerechnet in der heiligen Mittagszeit, was die Toleranzschwelle meiner Eltern, die gern im Garten ihr Mittagsschläfchen hielten, mächtig auf die Probe stellte. Aus Rache für die oft genug vergeigte Mittagsruhe, verweigerten wir den Nachbarn dafür den Besuch zu den regelmäßig veranstalteten Hauskonzerten.

Wir kannten das Leben unserer Nachbarn im Wendehammer. Wir wussten, welcher Papa nachts gern mal in den Kneipen versumpfte, welche Partei gewählt wurde, wer in die Kirche ging und ob das neue Auto schon bestellt war.

M: Ich habe fast nur positive Erfahrungen mit Nachbarn gemacht, nur zwei negative: Die erste war vor etwa 30 Jahren eine psychisch kranke ältere Dame über uns, die – auch im Winter – fast den ganzen Tag auf ihrem Balkon zur Straßenseite hin stand und sämtliche Lieferanten und Besucher von oben herab anpöbelte. Ihr Lieblingsziel waren Männer sämtlichen Alters, die sie lauthals verdächtigte, die Kinder des Hauses entführen und missbrauchen zu wollen. Leicht erregbare Gemüter wie etwa mein Bruder pöbelten dann ausgiebig zurück, schüchternere wie zum Beispiel unser Klavierlehrer waren nachhaltig verschreckt.

Die zweite Erfahrung war ein Nachbar auf dem Land, der sich unbedingt mit uns anfreunden wollte. Er bewohnte mit seiner Familie das Haus direkt neben uns und kam fast jeden Abend durch ein Loch in der Hecke zu uns herüber, klopfte an unsere gläserne Hintertür und lud sich quasi selbst ein, auch wenn wir schon Besuch hatten. Sanfte bis deutliche Hinweise, dass er im Moment nicht willkommen war, ignorierte er, was seiner Frau, die ich sehr mochte, peinlich war. Sie versuchte ihn ins eigene Heim zurückzulotsen, was aber selten gelang. Er war wirklich übergriffig: Wenn wir zum Beispiel am Wochenende einen Ausflug machten, wurden wir bei der Rückkehr schon von ihm erwartet und in vorwurfsvollem Ton gefragt, wieso wir denn nichts von unseren Plänen erzählt hätten, sie wären ja auch gerne mitgekommen. Ich fühlte mich von ihm immer mehr beobachtet und bedrängt, fast schon belästigt. Und wünschte mir zunehmend, wir hätten dieser aufgezwungenen Freundschaft von Anfang an Grenzen gesetzt.

Das Geheimnis guter Nachbarschaft ist es, so denke ich, die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden und zu halten. Aber gilt das nicht für alle menschlichen Beziehungen?

A: Distanzlose Nachbarn, die ihre Nase gern in unsere Angelegenheiten gesteckt haben, gab es bei uns im Haus auf dem Lande. Der Mann nannte den Familienvater drei Häuser weiter in weiser Voraussicht schon „Blockwart“, bevor der sich durch seine Taten dann tatsächlich als einer entpuppte. Da er offensichtlich keine Courage hatte, sich bei uns persönlich zu beschweren, rief er eines schönen Sonntags bei der Polizei an, weil der Mann sich erdreistet hatte irgendwas am Baumhaus der Kinder zu werkeln. Zudem war es der Familie des Blockwarts jahrelang ein Dorn im Auge, dass wir unser Grundstück nicht – brav deutsch – eingezäunt hatten, was zur Folge hatte, dass eines Tages ein Brief der Stadtverwaltung in unser Haus flatterte, mit der Bitte, doch einen Zaun zu bauen, weil ein „Anonymer“ beobachtet hatte, dass wir einen Hund haben. Nach und nach fanden wir dann raus, dass sich die Familie mit allen anlegte, die gegen irgendwas verstießen, was in ihren Augen Vorschrift oder Gesetz war. Als ich vor zwei Wochen nach langer Zeit mal wieder in der alten Heimat war, gab es plötzlich diesen Zaun um unser altes Haus. Mehr noch: Der italienische Charme, den das Haus mal hatte, war verflogen. Unsere Natursteinmauer (ein Paradies für Pflanzen und Tiere) war einer Betonmauer gewichen und unsere windschief gemauerten Pfeiler in der Einfahrt waren weg. Im Garten stand so ein quietschbuntes Klettergerüst (vermutlich TÜV-geprüft) statt unserer selbstgebauten Zip-Line, an der mein Papa sich mal ordentlich den Hintern aufgeschürft hat, weil er auf der Konfi des Ältesten unbedingt auch wieder Kind sein wollte.

Es sah also so aus, dass die „Neuen“ vermutlich weniger Ärger mit unserem Blockwart haben.

M: Als ich damals mit den Kindern ins Markgräfler Land gezogen bin vor mehr als 25 Jahren, waren wir natürlich die „Neuen“, die sehr kritisch beäugt wurden. Ich habe das damals allerdings kaum bemerkt, sondern es wurde mir von den etwas weiter entfernten Nachbarn, mit denen ich mich schnell anfreundete, zugetragen; wir haben viel darüber gelacht. So wurden beispielsweise die Besuche von Männern sehr genau registriert, vor allem, wenn sie über Nacht blieben, worauf die geparkten Autos hindeuteten. Da es immer mal wieder andere waren, wurde ausgiebig diskutiert, was es damit auf sich habe. Angeblich hatten auch einige Frauen im Ort Sorge, ich könne ihnen ihre Göttergatten abspenstig machen wollen – nichts lag mir ferner! Aber es war vermutlich für einige eine gewisse Beruhigung, als ich bald wieder einen festen Partner hatte.

Unser Grundstück war von denen dreier Nachbarn „umzingelt“, von denen zwei sehr genau beobachteten, was ich im Garten so anstellte. Die ältere Dame, die unablässig über das Wetter klagt (mal zu trocken, mal zu feucht) war sehr irritiert, dass ich nur Blumen und Sträucher (immerhin Himbeeren und Johannisbeeren) anpflanzen wollte – sie selbst, die mit ihrem etwa 50-jährigen Sohn zusammenlebte, erntete im Sommer Unmengen von Gemüse, das sie mangels sofortiger Verwertung einfror; zu diesem Zweck hatte sie drei (!) Gefriertruhen im Keller. Der Nachbar rechts regte sehr nachdrücklich an, unseren großen alten Kirschbaum zu fällen, denn er nähme ihm doch viel Licht weg. Das habe ich natürlich nicht getan; wir haben diesen Baum geliebt und in seinem Schatten eine Schaukelbank aufgehängt. Das Verhältnis zu dem Nachbarn kühlte deswegen deutlich ab, was mir nur recht war. Am liebsten waren mir die Leute links: Wir grüßten uns freundlich, plauderten ein paar Minuten – und ließen uns ansonsten in Ruhe.

A: Manchmal passt es einfach mit den Nachbarn – vor allem dann, wenn keiner mehr will als der andere. Die enge Verbundenheit der Nachbarschaft aus meiner Kindheit habe ich als selbstverständlich wahrgenommen. Ich dachte, es ist überall so, dass die Eltern in lauen Sommernächten lauthals singend und wild diskutierend (Schule, Kirche, Politik!) aus den umliegenden Nachbarsgärten zu hören sind, alle gemeinschaftlich den Heizölltankwagen für das Befüllen der Heizungsanlage bestellen (meist im Sommer, wenn der Preis im Keller war), sich mit Butter, Eiern und Mehl aushelfen und allsommerlich pädagogisch wertvolle Straßenfeste feiern. So werden meine Eltern mit den Menschen in ihrem Wendehammer recht entspannt älter, vielleicht auch weil sie wissen, dass sie jederzeit nebenan Unterstützung bekommen – weit über das übliche „Blumen gießen“ hinaus.

Heute habe ich mich über den letzten Zwetschgendatschi in diesem Jahr gefreut, den ich warm duftend im Treppenhaus entgegengenommen habe. Unsere Nachbarin aus dem Parterre rief an, dass ich doch fix nach unten kommen solle, weil sie noch Lockenwickler im Haar habe. Im blau-weiß gestreiften Herrenbademantel, der stramm um die Hüfte gewickelt war, stand sie strahlend in ihrer Eingangstüre. Dieser vertraute Anblick hat mir noch mehr den Tag versüßt als der Datschi an sich und lässt mich über die schwer grantelnden Nachbarn ein Haus weiter milde hinwegsehen.